景自然资字〔2023〕78号

景德镇市自然资源和规划局关于

印发《景德镇市2023年度地质灾害防治方案》的通知

各县(市、区)人民政府、市直有关单位:

为切实做好我市2023年度地质灾害防治工作,提升地质灾害防治能力,有效防范地质灾害风险,保护人民群众生命财产安全,促进经济社会可持续发展,根据《地质灾害防治条例》《江西省地质灾害防治条例》等有关要求,结合我市地质灾害现状,制定了本方案。现印发给你们,请认真贯彻执行。

附件:《景德镇市2023年度地质灾害防治方案》

景德镇市自然资源和规划局

2023年4月11日

(此件主动公开)

附件:

景德镇市2023年度地质灾害防治方案

为切实做好我市2023年度地质灾害防治工作,提升地质灾害防治能力,有效防范地质灾害风险,保护人民群众生命财产安全,促进经济社会可持续发展,根据《地质灾害防治条例》《江西省地质灾害防治条例》等有关要求,结合我市地质灾害现状,制定本方案。

一、2022年地质灾害发生情况

我市共发生地质灾害12起,其中灾情8起,险情4起。直接经济损失8.1万元,造成1人受轻伤。12起地质灾害(滑坡3起,崩塌9起,均为小型)全部由自然因素引发。全市共发出地质灾害气象预警37次,发送短信6834条,完成应急调查报告9份,发放“防灾避险明白卡”、“防灾工作明白卡”共4771份。中央财政、省级、市级、县级财政及社会资金共投入资金1532.08万元,开展了6个地质灾害项目,其中工程治理项目5个、专业监测项目1个。一年来全市全面落实防灾责任制,严格执行汛期巡查排查、气象预警、监测预报和预警、应急调查等制度,多次组织地质灾害隐患排查和防灾工作督查。地质灾害防治工作取得明显成效,切实有效地维护了人民群众生命财产安全。

二、2023年地质灾害趋势分析

(一)气象趋势分析

1.根据市气象局预测,2023年主汛期(4~6月)全市平均雨量正常略偏少,约为700~750毫米(多年均值为799毫米),降水时空分布不均,局部雨量可超过1000毫米,短时强降雨、雷雨大风、冰雹等强对流天气较常年偏多。其中6月降水略偏多,有降水集中期,部分地区发生洪涝或内涝的可能性大。雨季结束期接近常年,在7月上旬中期。

(二)水文趋势分析

根据信江饶河水文水资源监测中心预测,2023年全市年降雨量1700毫米,降水量较常年偏少,主汛期有降雨集中期。昌江、乐安河干流以中小洪水为主,部分中小河流可能发生较大洪水,后期部分地区可能出现阶段性干旱。

降雨量预测表 单位:毫米

4~6月 | 7~9月 | 10-12月 |

850 | 400 | 150 |

依据前期水情特征分析,预计2023年景德镇市主要江河年 最高水位:昌江渡峰坑水文站预报29.50米,超警戒1.5米左右;乐安河虎山水文站预报水位27.00米,超警戒1.5米左右;最高水位均出现在6月底至7月上旬。

(三)地质灾害趋势预测

根据我市地质环境条件、历年汛期地质灾害发生情况及其与降雨关系的分析,结合根据2023气象、水文部门降水趋势预测,预计2023我市崩塌、滑坡、泥石流(简称崩滑流,下同)和地面塌陷地质灾害的数量、规模及危害在总体上接近常年,地质灾害防灾形势十分严峻。具体预测如下:

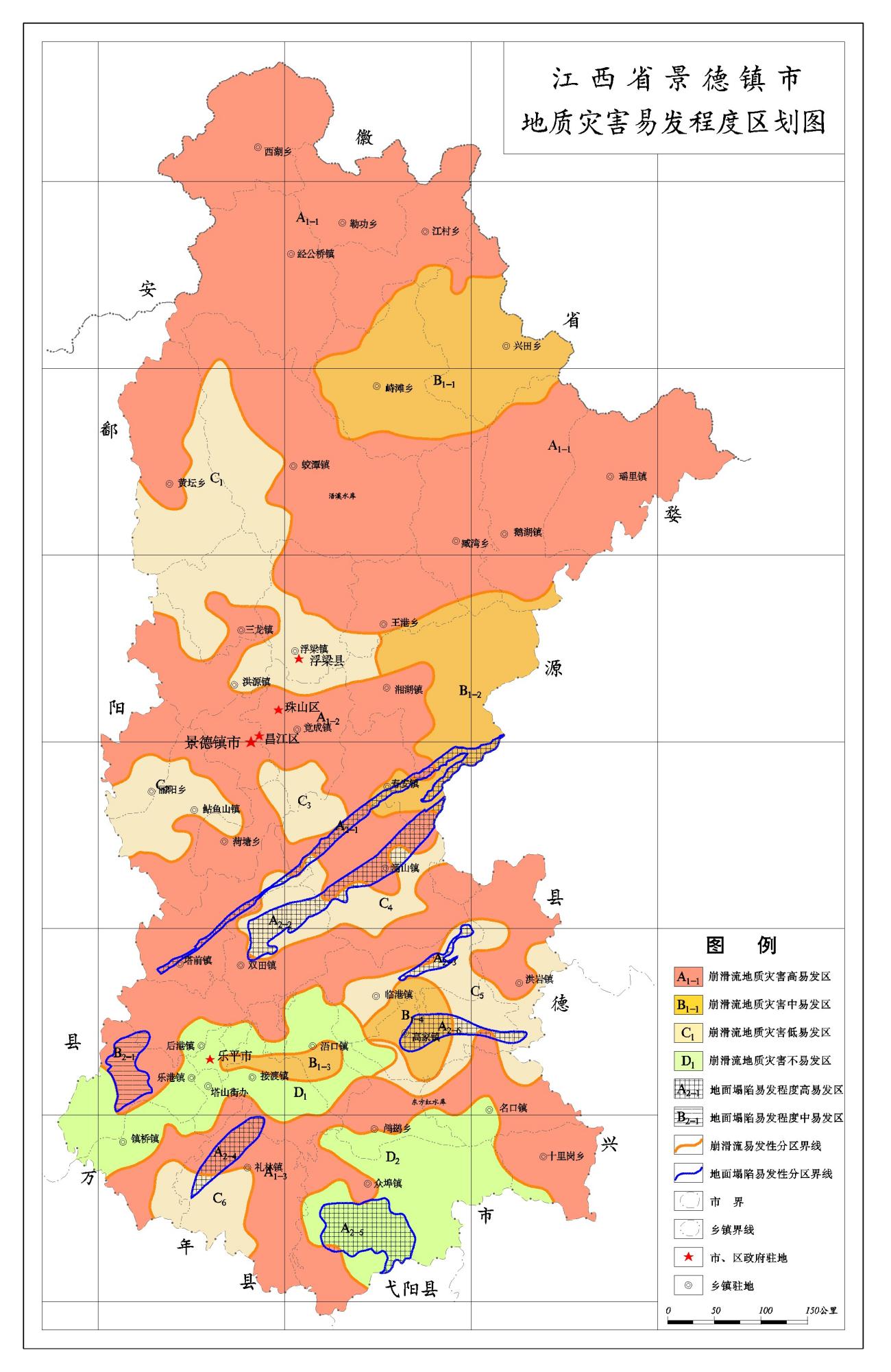

1、黄坛~西湖~江村~蛟潭~王港~瑶里、洪源~湘湖~洪岩~双田、镇桥南~礼林~洺口北~十里岗等崩滑流高易发区集中降水期形成群发性崩滑流地质灾害可能性大,是崩滑流地质灾害重点防护区。

2、寺滩~兴田、湘湖东~寿安东、接渡~浯口、临港南~高家西中易发区,集中降水期可能出现规模不等的崩滑流地质灾害,出现群发性崩滑流地质灾害可能性较大,是崩滑流地质灾害次重点防护区。

3、崩滑流地质灾害主要发生时段:4月至6月下旬后期的强降水集中时段,及后汛期台风期是崩滑流地质灾害的高发期。

4、崩滑流地质灾害具体发生的区域和强度与集中降水的区域和强度有关。在集中降水时段,当连续降水达到150毫米或日降水80毫米以上时,崩滑流灾害可能发生;当连续降水达到200毫米或短时间(1日或数小时)降水150毫米以上时,崩滑流灾害将大量发生。丘陵山区农村建房切坡段、城镇规划区切坡段、露天采矿(采石)场、新建和改扩建公路铁路边坡、水利工程边坡和旅游景区高陡岩体等是发生滑坡、崩塌的主要地段。

5、地面塌陷可能出现区域主要是塔前~寿安、新睦-涌山、乐河、陈家、文山、高家等6个地面塌陷高易发区,鸣山等1个地面塌陷中易发区(详见附图1),持续干旱的枯水时期的覆盖型岩溶发育地区和坑采矿区采空地区,汛前期和伏秋期形成地面塌陷地质灾害可能性大。

6、由于长期降雨预测难度大、精度有限以及集中性强降水的时间、区域不确定等因素限制,中长期地质灾害预测仅是趋势性的预测。当发生连续暴雨、大暴雨或持续干旱时,易发区、次易发区内的干部群众都要提高警惕,防范地质灾害。

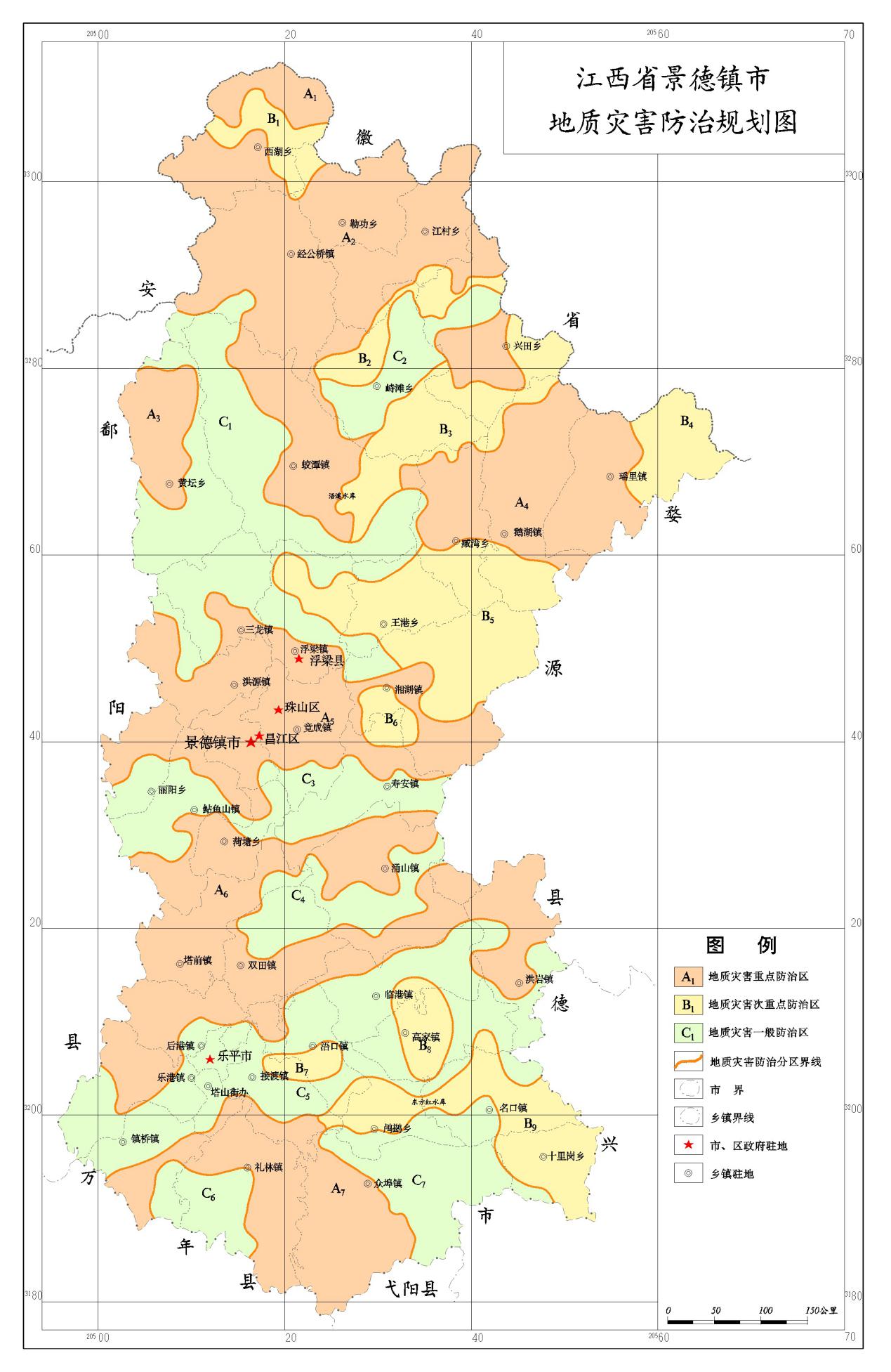

(四)地质灾害防护重点和重点防范期

依据上述预测和地质灾害易发区分布,2023年全市设置8个重点防护区,9个次重点防护区,具体位置、范围及重点防护内容见附件1和附图2。4—6月份主汛期及7-9月份后汛期,为崩滑流地质灾害重点防范期。地面塌陷地质灾害重点防范期为伏秋期持续干旱的枯水时期。

三、主要防治目标及措施

(一)坚持两个至上,压紧压实防灾责任

1.认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述。扎实开展学习宣传活动,践行“人民至上、生命至上”“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾新理念,将学习成果转化为推动地质灾害防治工作的具体思路和政策措施,全力做好各项地质灾害防治工作,力争把地质灾害对人民群众生命财产造成的损失降低到最低限度,不因地质灾害出现重大人员伤亡。

2.压实属地责任,加强部门协作。按照“分级负责、属地管理”的原则,认真落实地方政府地质灾害防治主体责任。发展改革、财政、应急、住建、交通运输、水利、农业农村、教育、文化旅游、气象、通信、能源、铁路、电力等相关职能部门要按照职责分工,通力合作、密切配合,做好相关领域地质灾害隐患巡查排查、监测预警、综合治理等防治工作;各工程建设单位要认真落实工程项目地质灾害防治责任。

(二) 加强源头管控,减少减轻风险隐患

3.加强成果应用,科学编制国土空间规划。在编制市级、县级及乡(镇)国土空间规划过程中,按照“源头预防、综合治理”的要求,充分应用自然灾害综合风险普查成果,开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价以及风险评估,在划定城镇开发边界、布局重大工程建设、优化城市空间结构及村庄布局、完善基础设施体系中充分考虑地质灾害风险,尽可能避让地质灾害极高风险区和高风险区,难以避让的应落实综合治理措施,切实增强国土空间安全韧性和灾害风险源头预防。

4.严格用地审批,规范工程建设活动。各地要严格执行建设工程地质灾害危险性评估制度,各级教育、住建、交通运输、水利、文化旅游、电力、通信、能源等主管部门,要履行监管责任,对经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程,要确保工程建设项目配套地质灾害治理工程的设计、施工和验收与主体工程的设计、施工、验收同时进行,减少因工程建设活动引发地质灾害。各地要进一步加强山区农民宅基地分配、建房审批的监管,地质灾害危险性简易评估,规范山区农民建房审批。各级农业农村主管部门要加强指导农村宅基地分配、使用和农民建房管理等相关工作,尽量减少切坡建房造成的地质灾害风险。

5.强化安全生产,防范次生地质灾害。各地各部门要加强灾害风险管理,共同防范不合理生产建设活动诱发地质灾害。水利部门要加强地下水取水管理,防范过量抽取地下水诱发岩溶地面塌陷;应急管理部门要加强对矿山企业采矿活动、矿坑排水及尾矿库安全运行的监管,防范因露采边坡失稳、采空区顶板失稳、矿坑透水、尾矿库溃坝诱发地质灾害;交通部门要加强对道路、地铁施工企业的监管,防范因道路边坡及地铁隧道施工诱发滑坡、崩塌、地面塌陷等地质灾害。

(三)推进重点工作,提升提高防灾能力

6.加强巡查排查,落实风险管控责任。市级各有关部门要按照部门职责分工,部署开展本行业地质灾害隐患汛前排查、汛中巡查和汛后复查工作,并及时将排查结果和防灾措施告知县级人民政府及地质灾害防治主管部门。各县(市、区)人民政府应根据隐患排查结果,逐点落实地质灾害隐患点防灾责任人及群测群防员,及时更新隐患点台账。遇持续降雨、强降雨和台风等易灾天气时段,各级自然资源、应急管理和技术支撑单位等部门要加强巡查指导,督促加密开展风险隐患巡查排查,强化应急准备,主动防范应对突发地质灾害。

7.加强监测预警,做好临灾转移避险。各级自然资源、应急管理、水利、气象等部门要密切合作,完善雨情、水情、灾情监测预警信息实时共享平台,强化预报会商,推动地质灾害精细化预警预报,共同做好地质灾害气象风险预警工作,特别是强降雨过程的短临预报,提高预警预报的时效性和准确性。要坚持关口前移,强化预警和应急响应联动,持续完善强降雨风险预警应对工作机制,不断提升应急叫应和转移避险工作能力,确保及时将预警信息传达到防灾责任人、群测群防员和受威胁群众,提前组织受威胁群众转移避让,努力降低灾害损失。各有关设区市要按照“严遵标准、严审设计、严守进度、全程监管”原则,在4月10日前完成95处地质灾害群专结合监测预警实验点建设及并网试运行。各有关县级地质灾害防治主管部门、监测预警实验点运维单位,要按照“闭环管理、快速响应”的要求,认真做好110处已建监测预警实验点运行维护和预警响应,确保监测预警实验点发挥实效,“技防”工作落到实处。

8.加强综合治理,消除重大灾害隐患。按照“自然因素引发的以政府出资为主,人为因素诱发的由责任单位负责治理”的原则确定综合治理责任主体。交通运输、文化旅游等相关部门要督促有关企业(单位)加强对交通沿线、景区、厂区地质灾害隐患治理。县级人民政府要加快对威胁重要城镇、学校、医院、集市、村庄等人员密集场所,难以实施搬迁避让的中型以上地质灾害隐患点组织开展工程治理;对已出现灾害前兆的地质灾害隐患及时组织排危除险;可结合实际制订出台支持举措,鼓励受威胁居民对规模较小的地质灾害采取简易工程治理措施;对治理难度大、生活条件差、治理成本高于避险搬迁费用的地质灾害隐患点,要结合乡村振兴、危旧房改造、宅基地制度改革等政策措施,按照“应搬尽搬、愿搬尽搬”的原则,统筹做好地质灾害避险搬迁工作,主动规避地质灾害风险。对已下达的地质灾害综合治理项目,各地要科学组织实施,加快施工进度,确保治理工程在主汛期发挥防灾效益。

9.加强宣传演练,提升各界防灾意识。各地要在汛前组织开展一次地质灾害基础知识及防灾业务培训,提高各级地质灾害防治责任人及群测群防员业务能力。要以“4·22”世界地球日、“5·12”防灾减灾日等为契机,采用群众通俗易懂、喜闻乐见的方式,加大对地质灾害预防、治理、避险、避灾、自救、互救知识宣传力度。各县(市、区)要在11月底前全部完成突发地质灾害应急预案修订。今年建设的95处监测预警实验点,要重新修订防灾预案,明确预警信号、撤离路线。各地要因地制宜开展应急演练,特别是去年发生地质灾害亡人事件的县(市、区)必须组织地质灾害救援演练,进一步检验预案、磨合机制、锻炼队伍,增强受威胁群众应急避险意识及自救能力。今年安排基层防灾能力建设的县(市、区),要编印宣传材料,在汛前组织人员深入山区农村、社区和学校等开展地质灾害防治知识宣传教育活动,不断提高社会各界的防灾减灾意识和自救互救能力。

(四)突出救援处置,用心用情守护安全

10.科学迅速救援处置,全力做好救灾救助。发生地质灾害,按照各级应急预案,及时启动应急响应,组建现场指挥部和工作组,调派救援力量和装备开展抢险救援工作。做好救援现场应急监测、灾害周围隐患排查及灾害应急调查,按照技术单位建议做好救援和现场排危除险。市、县相关部门视灾害情况,调派救援队伍、装备和专家协助灾害发生县研判灾情,查明原因,制定处置救援方案。切实做好因地质灾害转移避险群众安置和灾后救助,突出留守儿童、孤寡老人等受灾困难重点人群,按照“有标识、有饭吃、有水喝、有床睡觉、有物资、有地方洗澡、有医护人员、有秩序、有台账、有心理疏导”十有标准,细化救助方案,及时发放生活救助物资,做到精准救助,确保受灾群众基本生活得到保障。

11.认真开展评估复盘,及时开展灾后重建。各县(市、区)要按照灾害级别和影响程度,及时组织调查评估,查明灾害原因性质,提出防范措施建议。针对较大影响的地质灾害亡人事件,各地要进行复盘总结,查找短板弱项,深刻汲取教训。对救援处置和成功避险案例,要认真总结经验和特色亮点,示范带动全省地质灾害救援水平的提升。各地要及时动员、引导、帮助受灾群众开展自救和灾后重建工作,对因地质灾害造成房屋倒塌或原址不再适合重建的受灾群众,要帮助群众进行易地搬迁;对规模较小、危害不大的地质灾害,要指导受灾群采取简易工程措施进行除险排危;对规模及危害较大且由自然因素诱发的地质灾害,要积极筹集资金,委托资质单位开展勘查设计,及时实施工程治理;对由人为因素诱发的地质灾害,要督促责任单位及时消除隐患。

(五)强化技术支撑,做优做强服务保障

12.落实汛期驻守,加强技术服务。由各技术支撑单位牵头为各设区市及地质灾害易发县(市、区)落实地勘专业技术队伍汛期驻守,为各地地质灾害监测预警、巡查排查、宣传培训、避险演练、突发地质灾害处置提供技术支撑服务。并选派熟悉当地地质环境条件的地质灾害防治技术专家(详见附件4),为各设区市汛期地质灾害防御工作提供巡回指导。

13.加大地方投入,加强资金保障。各县(市、区)政府,要按照《江西省地质灾害防治条例》《江西省自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》规定,强化财政资金统筹,做好地质灾害防治经费保障,确保各项防灾工作能落到实处。采取必要的鼓励性政策和措施,多渠道筹措资金,鼓励引导受益群众、社会捐助、招商引资、企业投资等社会资金依法依规投入地质灾害防治工作。

14.做好值班值守,加强信息报送。各地要严格执行地质灾害值班制度,全年实行24小时电话值班制度;在主汛期、台风、持续降雨、冰冻雨雪天气等重点时段,实行24小时应急值班制度。各地要严格执行地质灾害灾情险情速报制度;重点时段实行地质灾害零报告制度,确保信息准确、畅通。各地要按有关要求,落实好值班场所和相关设施,保障值班人员就餐和休息,并统筹安排好节假日值班人员补休和值班补贴发放工作。

附件:1.景德镇市2023年地质灾害防护区说明表

2.景德镇市2023年重要地质灾害危险点一览表

3.景德镇市2023年地质灾害防治主管部门联系人表

4.景德镇市地质灾害防治技术支撑单位情况表

附图:1.景德镇市地质灾害易发程度区划图

2.景德镇市地质灾害防治规划图

附 件1:

景德镇市2023年地质灾害防护区说明表

附 件2:

景德镇市2023年重要地质灾害危险点一览表

编号 | 县(市、区) | 地点 | 潜在灾害类型 | 威胁 对象 | 威胁人口(人数) | 威胁财产(万元) |

1 | 珠山区 | 画眉楼社区昌河二八0小区七栋南侧 | 崩塌 | 居民点 | 90 | 180 |

2 | 珠山区 | 湖田村江会松、刘建成等27户屋后 | 滑坡 | 居民点 | 85 | 240 |

3 | 珠山区 | 昌江村十九小学操场北侧 | 崩塌 | 学校 | 200 | 800 |

4 | 珠山区 | 珠山区马鞍岭组 | 崩塌 | 居民点 | 90 | 480 |

5 | 昌江区 | 金鱼山社区国税局宿舍 | 崩塌 | 居民点 | 153 | 1364.4 |

6 | 昌江区 | 新枫街道慈云寺背古采场 | 崩塌 | 游人 | 6 | 15 |

7 | 昌南新区 | 第四人民医院西200米夏帮银屋后 | 崩塌 | 居民点 | 30 | 20 |

8 | 昌南新区 | 孙家组嘉园特陶 | 不稳定斜坡 | 工厂 | 23 | 250 |

9 | 浮梁县 | 仙槎村下村组罗贤庆等房后 | 崩塌 | 居民点 | 40 | 150 |

10 | 浮梁县 | 浮梁县瑶里镇新屋下村郑家山组 | 滑坡 | 居民点 | 77 | 300 |

11 | 浮梁县 | 寺前村瑶里中学 | 不稳定斜坡 | 学校 | 0 | 0 |

12 | 浮梁县 | 仙槎村学校房侧 | 滑坡 | 学校 | 50 | 10 |

13 | 浮梁县 | 二桥组徐贵高房后 | 不稳定斜坡 | 居民点 | 5 | 29.5 |

14 | 浮梁县 | 源港小学教学楼后 | 不稳定斜坡 | 学校 | 32 | 42.8 |

15 | 浮梁县 | 苏村组兴田学校教师宿舍楼后 | 不稳定斜坡 | 学校 | 63 | 22.08 |

16 | 乐平市 | 后港镇程家村陶家组陶传凑屋后 | 滑坡 | 居民点 | 30 | 98.4 |

17 | 乐平市 | 浯口镇枧头村村委会大院前村方明华等五户屋后 | 不稳定斜坡 | 居民点 | 30 | 72 |

18 | 乐平市 | 鸬鹚乡墩上村中畈组胡约美屋后 | 滑坡 | 居民点 | 40 | 400 |

19 | 乐平市 | 塔前山下村山下组朱本旺等4户屋后 | 滑坡 | 居民点 | 14 | 20 |

20 | 乐平市 | 乐港镇鸣山村窑山组彭良生等2户屋后 | 崩塌 | 居民点 | 8 | 80 |

21 | 乐平市 | 乐港镇鸣山村窑山组彭清香屋后 | 滑坡 | 居民点 | 58 | 450 |

22 | 乐平市 | 乐港镇鸣山村窑山组彭清山屋后 | 崩塌 | 居民点 | 7 | 80 |

附 件3:![]()

景德镇市2023年地质灾害防治主管部门

联系人表

责任区 | 责任单位 | 责任人 | 职 务 | 值班电话 |

景德镇市 | 景德镇市自然资源和规划和规划局 | 杨伟旗 | 副局长 | 0798-8259189 |

乐平市 | 乐平市自然资源和规划和规划局 | 徐道新 | 局长 | 0798-6833313 |

浮梁县 | 浮梁县自然资源和规划和规划局 | 林 群 | 局长 | 0798-2626625 |

珠山区 | 珠山分局 | 王宏强 | 局长 | 0798-8225302 |

昌江区 | 昌江分局 | 吴翔 | 市局副调研员 兼昌江分局局长 | 0798-8335819 |

昌南新区 | 昌南新区分局 | 胡国良 | 局长 | 0798-8252822 |

附 件4:

景德镇市地质灾害防治技术支撑单位情况表

设区市 | 技术支撑单位 | 联系电话 | 单位所在地 |

景德镇市 | 江西省地质局第八地质大队 | 0798-8481309 | 上饶市 |

江西省地质局第三地质大队 | 0798-8590380 | 九江市 | |

江西省地质调查勘查院地质环境监测所(煤勘院) | 0798-8218591 | 南昌市 | |

江西省地质局第二地质大队 | 15979963942 | 九江市 | |

江西省地质环境调查研究院 | 18679457112 | 南昌市 |

附 图1:

附 图2:

图2: